Achtsamkeitsmeditation: Wie sich das Gehirn an fokussierte Aufmerksamkeit gewöhnt – unabhängig von „Entspannung“

Viele Menschen verbinden Meditation mit einem Gefühl des Fallenlassens im Körper. Die aktuelle Forschung zeichnet ein differenzierteres Bild: Achtsamkeitsmeditation trainiert vor allem Aufmerksamkeit – messbar im Gehirn – und dieser Effekt lässt sich vom reinen „Runterfahren“ des Körpers unterscheiden. Genau das zeigt eine neue Studie aus dem International Journal of Psychophysiology, über die auch PsyPost berichtet.

Wichtige Begriffe kurz erklärt

EEG (Elektroenzephalografie) bezeichnet die Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns über Elektroden auf der Kopfhaut. Es zeigt, wie stark bestimmte Frequenzbänder (z. B. Alpha) zu einem Zeitpunkt ausgeprägt sind und wie sie sich zwischen Zuständen wie Ruhe und Meditation unterscheiden.

Alpha-Wellen sind rhythmische EEG-Aktivität im Bereich etwa 8–13 Hz. Hohe Alpha-Amplitude tritt häufig in entspannten Ruhephasen mit geschlossenen Augen auf. Sinkt die Alpha-Amplitude, deutet das oft auf Aufmerksamkeitslenkung und Reizverarbeitung hin.

SCL (Skin Conductance Level) ist die tonische Hautleitfähigkeit und ein sensibler Marker für die Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Sie steigt bei Anspannung, Stress oder kognitiver Beanspruchung und sinkt bei tiefer körperlicher Entlastung.

Arousal beschreibt den allgemeinen Aktivierungsgrad des Organismus – von Schläfrigkeit bis hohe Wachheit. In der Psychophysiologie meint Arousal meist die physiologische Erregung, die man über Maße wie SCL, Pupillengröße oder Herzrate erfassen kann.

Worum es in der Studie geht

Untersucht wurde, was während einer kurzen, angeleiteten Achtsamkeitsmeditation im Gehirn und im Körper passiert – und wie sich diese Muster nach mehreren Wochen regelmäßiger Praxis verändern. Teilnehmende waren junge Erwachsene mit wenig Meditationserfahrung. Über sechs Wochen meditierte eine Gruppe täglich etwa 15 Minuten Achtsamkeit (Fokus z. B. auf den Atem), eine Kontrollgruppe hörte stattdessen klassische Musik. Vor und nach dieser Trainingsphase wurden im Labor jeweils Augen-zu-Ruhephasen und geführte Meditationen aufgezeichnet.

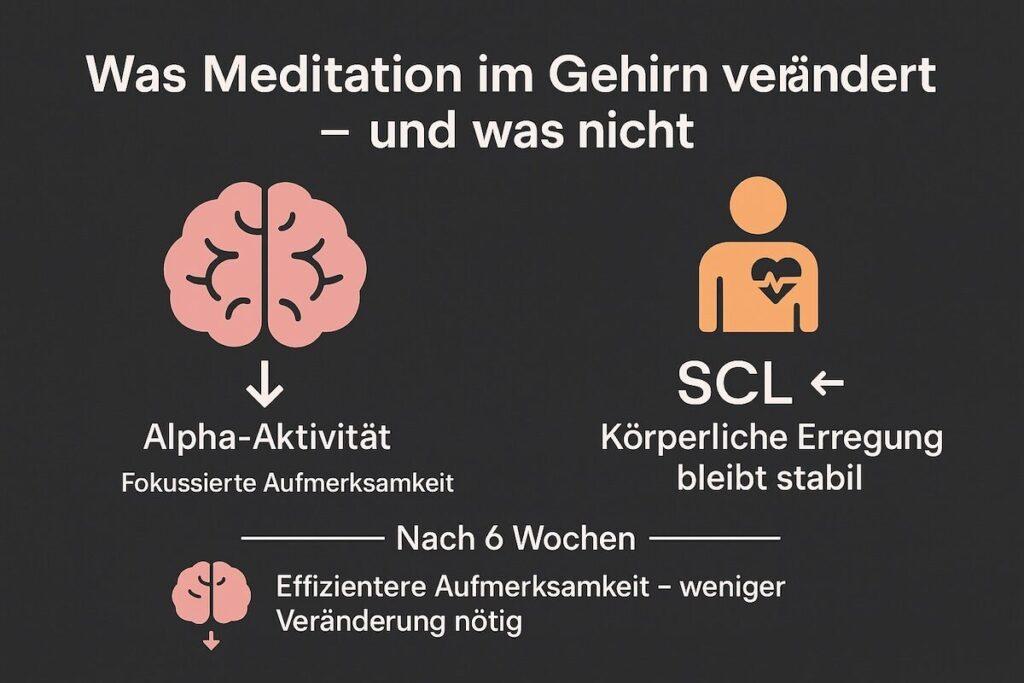

Gemessen wurden Gehirnströme mit EEG und die Hautleitfähigkeit als Marker für körperliche Erregung (SCL). Die Kernaussage: Meditation veränderte die Gehirnaktivität in Richtung „aufmerksames Engagement“, ohne dass sich die momentane körperliche Erregung parallel verringerte.

Weniger Alpha während der Meditation

Das EEG erfasst rhythmische Aktivität des Gehirns. Ein wichtiger Bereich ist der Alpha-Bereich (etwa 8–13 Hz). Hohe Alpha-Amplitude sieht man typischerweise bei geschlossenen Augen in ruhigen Momenten; sie sinkt, wenn das Gehirn gezielt Informationen verarbeitet oder die Aufmerksamkeit gebündelt wird. In der Studie nahm die Alpha-Amplitude während der Achtsamkeitsmeditation im Vergleich zur Ruhe signifikant ab – besonders über frontalen und hinteren Hirnregionen, also Netzwerken, die eng mit Aufmerksamkeit zusammenhängen. Dieses Muster spricht für „fokussierte Wachheit“ statt bloßer Passivität.

Was sich im Körper zeigt: Hautleitwert bleibt während der Meditation stabil

Parallel zum EEG wurde der „Hautleitwert„, Skin Conductance Level (SCL) gemessen. Er spiegelt über die Schweißdrüsenaktivität die sympathische Erregung wider, also grob gesagt, wie „aktiviert“ der Körper ist. Während die Alpha-Aktivität im EEG sank, blieb der SCL zwischen Ruhe und Meditation statistisch unverändert. Es gab zudem keinen Zusammenhang zwischen Alpha-Veränderungen und SCL. Das legt nahe: Die unmittelbaren Effekte der Achtsamkeitsmeditation in dieser Untersuchung laufen primär über Aufmerksamkeitsmechanismen im Gehirn – nicht über eine gleichzeitige, messbare Absenkung der körperlichen Erregung.

Übungseffekt über sechs Wochen: effizientere Aufmerksamkeit statt „immer mehr Entspannung“

Nach der sechswöchigen Übungsphase zeigte sich ein interessantes Detail: Die Alpha-Reduktion während der Meditation fiel bei der Meditationsgruppe später etwas geringer aus als zu Beginn. Das wird von den Autor:innen als Gewöhnungs- bzw. Effizienzeffekt interpretiert: Das Gehirn benötigt mit wachsender Übung offenbar weniger „Energieverschiebung“, um in den Aufmerksamkeitsmodus zu wechseln – so, wie sich Bewegungen mit Training ökonomischer anfühlen. Der Effekt deutet auf Neuroadaptation hin: Achtsamkeit wird mit der Zeit leichter abrufbar.

Was das praktisch bedeutet

Achtsamkeitsmeditation lässt sich als Training für zielgerichtete, stabile Aufmerksamkeit verstehen. In der Sitzung selbst zeigt das EEG klare Zeichen von Engagement, während der Körper – gemessen an der SCL – nicht zwingend stärker in Richtung Tiefenentspannung kippt. Wer also vor allem mentale Klarheit und weniger Ablenkbarkeit anstrebt, findet in Achtsamkeitsmeditation ein sehr passendes Werkzeug. Wer zusätzlich ein ausgeprägtes Körper-Runterfahren sucht, ergänzt sinnvoll durch Atem-Pacing, progressive Muskelentspannung, sanfte Bewegung oder längere Ruhephasen. Beides zusammen – aufmerksamer Geist und regulierter Körper – entfaltet im Alltag eine stabile, alltagstaugliche Wirkung.

Grenzen der Studie

Die Teilnehmenden waren jung und meditationsunerfahren. Die Trainingsdauer lag im Bereich von wenigen Wochen. Gemessen wurde körperliche Erregung in erster Linie über SCL; zusätzliche Marker wie Herzratenvariabilität, Atmung oder Pupillometrie könnten weitere Facetten von Arousal beleuchten. Genau deshalb lohnt sich zukünftige Forschung mit unterschiedlichen Meditationsstilen, längeren Trainingszeiträumen und vielfältigeren Messungen.

Fazit

Achtsamkeitsmeditation schärft die Aufmerksamkeit – sichtbar als Abnahme der Alpha-Aktivität im EEG – und dieser Effekt steht im Moment der Praxis nicht zwingend für eine gleichzeitige, messbare Absenkung der körperlichen Erregung. Mit regelmäßiger Übung scheint das Gehirn diesen Aufmerksamkeitszustand effizienter zu erreichen. Das unterstützt ein alltagsnahes Verständnis von Meditation als mentales Training: klar, wach, zugewandt – und bei Bedarf sinnvoll kombinierbar mit körperorientierten Entspannungsverfahren.

Englische Originalquellen

PsyPost: “New study links mindfulness meditation to changes in brainwaves tied to attention.” (Zusammenfassung der Studie).

International Journal of Psychophysiology: Duda, A. T., Clarke, A. R., Barry, R. J., & De Blasio, F. M. (2025). “Mindfulness meditation alters alpha amplitude without affecting arousal.” DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2025.113197. (Fachartikel zur Studie).